孔子家語・原文

孔子謂南宮敬叔曰:「吾聞老聃博古知今,通禮樂之原,明道德之歸,則吾師也。今將往矣。」對曰:「謹受命。」遂言於魯君曰:「臣受先臣之命云:孔子、聖人之後也,滅於宋。其祖弗父何,始有國而受厲公,及正考父,佐戴、武、宣,三命玆益恭。故其鼎銘曰:『一命而僂,再命而傴,三命而俯,循牆而走,亦莫余敢侮。饘於是,粥於是,以餬其口。』其恭儉也若此。臧孫紇有言,聖人之後,若不當世,則必有明德*而達者焉。孔子少而好禮,其將在矣,屬臣:『汝必師之。』今孔子將適周,觀先王之遺制,考禮樂之所極,斯大業也。君盍以乘資之?臣請與往。」公曰:「諾。」與孔子車一乘、馬二匹,豎子侍御,敬叔與俱至周。問禮於老聃,訪樂於萇𢎪,歷郊社之所,考明堂之則,察廟朝之度。於是喟然曰:「吾乃今知周公之聖,與周之所以王也。」及去周,老子送之,曰:「吾聞富貴者送人以財,仁者送人以言。吾雖不能富貴,而竊仁者之號,請送子以言乎!凡當今之士,聰明深察而近於死者,好譏議人者也;博辯閎達而危其身,好發人之惡者也。無以有己為人子者,無以惡己為人臣者。」孔子曰:「敬奉教。」自周反魯,道彌尊矣。遠方弟子之進,蓋三千焉。

*藤原本:徳もと君に作る。今蜀本に従って改む。

孔子家語・書き下し

孔子南宮敬叔に謂いて曰く、「吾れ聞くならく、老聃は古えに博く今を知り、禮樂之原いに通じ、道德之歸るところに明るし。則ち吾が師也。今將に往かん矣」と。對えて曰く、「謹みて命を受けん」と。遂に魯君於言いて曰く、「臣、先臣之命受くるに云く、孔子は、聖人之後也、宋於滅べり。其の祖弗父何、始め國を有ち而厲公に受く。正考父に及びて、戴、武、宣を佐け、三たび命ぜられて玆益恭し。故に其の鼎に銘みて曰く、『一命に而僂み、再命に而傴み、三命に而俯き、牆に循いて而走り、亦た余敢えて侮る莫し。是於饘たき、是於粥たき、以て其の口を餬せよ』と。其の恭儉なる也此くの若し。臧孫紇言える有り、聖人之後、若し世に當ら不らば、則ち必ず德を明かにし而達する者有ら焉。孔子少くし而禮を好み、其れ將に在る矣と。臣に屬ねていわく、『汝必ず之を師とせよ』と。今孔子將に周に適き、先王之遺せる制を觀、禮樂之極むる所を考ばんとす、斯れ大業也。君盍ぞ乘を以て之に資せざる。臣請うらく、與に往かん」と。公曰く、「諾」と。孔子に車一乘、馬二匹、豎子の侍御うるを與う。敬叔與に俱に周に至り、禮を老聃於問い、樂を萇𢎪於訪ね、郊社之所を歷、明堂之則をび、廟朝之度を察る。是に於いて喟然として曰く、「吾れ乃ち今周公之聖なる與、周之王也る所以を知れり」と。周を去るに及び、老子之を送りて曰く、「吾れ聞くならく、富貴なる者は人を送るに財を以い、仁なる者は人を送るに言を以う。吾れ富貴たる能わ不、し而仁者之號を竊むと雖も、請うらくは子を送るに言を以いん乎。凡そ今之士に當りて、聰明深察にし而死於近き者は、好みて人を譏り議る者也。博辯閎達にし而其身を危くするは、好みて人之惡を發く者也。以て己を有つ無かれ、人の子為る者。以て己を惡む無かれ、人の臣為る者」と。孔子曰く、「敬みて教えを奉らん」と。周自り魯に反り、道彌よ尊き矣。遠方の弟子之進むや、蓋し三千焉。

孔子家語・現代語訳

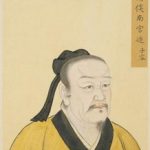

(34歳の)孔子が、(魯国門閥家老三家の一家、孟孫氏当主の弟である)南宮敬叔に言った。「私の聞くところでは、(周の都にお住まいの)老聃どのは過去に詳しく現在を知り、礼儀や音楽のゆかりに通じ、この世の原則が導く未来に明るく、まさに師匠と言うべき方です。すぐにでも行ってお目にかかりたい。(行けるよう取り計らってくれませんか。)」

南宮敬叔は「かしこまりました。」と言って、すぐさま魯の殿様・昭公に申し上げた。

「私めは我が父にこう教えられました。”孔子は万能の人の末裔じゃ。一族はもと宋国にいたが、そこでの家系は絶えてしまった。祖先の弗父何は、(宋の閔公の子であり)もともと国主になるはずが、(弟の)厲公に位を譲った。

正考父の代になって、戴公、武公、宣公と三代の国君を補佐したが、三度補佐を命じられるたびに謙虚に仕事を務めた。そして鼎を鋳て子孫にこう教訓を残した。

--ひとたび命ぜられて腰をかがめ、再び命ぜられて腰をかがめ、三度命ぜられてうつむき、私は繰り返し威張ったそぶりを見せようとはしなかった。この鼎であるいは濃くあるいは薄く粥を煮て、食事を摂るがよい。(そのたびにこの銘文を読み、謙虚の心を忘れるな。)--

これがかの一族の謙虚さじゃ。また臧孫紇も言った。

--万能の人の家系が、もし世の中で活躍出来ないようなら、その代わり必ず能力を発揮して技に秀でる。--

孔子は若いのに礼儀作法を好み、まさにその技に秀でようとしている”と。そして父は私に勧めました。”お前は必ずお弟子になれ”と。

そこで今、孔子は周の都に出かけ、周を起こした名君の遺した制度を学び、礼儀と音楽の究極を選んで習おうとしています。(我が魯国にとっても)大仕事と言えるでしょう。どうか馬と車を下さり、私めと共に行かせて下さい。」

昭公は「よかろう」と言って、車一両と馬二匹、お供の少年一人を与えた。敬叔は孔子と共に周の都、洛邑に赴き、老聃に礼儀作法を、萇𢎪に音楽を学び、天と地の祭場を見物し、周王室祖先祭殿の歴代の制度を引き比べ、祭殿と朝廷の規則を詳しく学んだ。

その上で孔子はため息をついて言った。「私は今やっとの事で、周公がどれほど有能だったか、周王室が王となった理由を知った。」

そして留学を終えて洛邑を去るにあたって、老子が見送って言った。「金持ちは見送りにカネを贈り、人格者は言葉を贈ると言う。ワシは金持ちではないから、人格者のふりをして、そなたを言葉で見送ろう。

ひとかどの人物として、今の時代を生き抜くに当たってのことじゃがの。よくものが見えよく知恵が回るのに、命を落としてしまう者は、人の悪口を言い立てたがるからじゃ。判断力に優れ事情通なのに身を危なくするのは、人の悪事をあばきたがるからじゃ。

よいかなお若いの、自己主張もたいがいにしておきなされ。人の子たる者(親を悲しませてはならぬぞ)。他人事に腹を立てなさるな。人の家臣たる者(それでは務めを貫くことが出来ぬぞ)。」

孔子は言った。「お教え、かたじけなく。」そして周の都から魯国に帰り、教えがますます尊ばれた。遠方から弟子入りする者は、おそらく三千人に達したのである。

孔子家語・訳注

南宮敬叔:魯国門閥家老三家の一家、孟孫氏の当主・孟懿子の弟。兄と共に先代の孟僖子の遺言で孔子の弟子になったとされる。

老聃:いわゆる老子のこと。伝説があまりに怪物じみているので、実在の人物ではないとされるが、落語家のように代々襲名される「老子」という人物が、中国史上何人もいたのだろうと、訳者は想像している。

道德(徳)之歸(帰):「道」はこの世を貫く原則。「徳」はその作用。いわば「道徳」は物理作用と言ってよい。その行きつく先を「帰」という。

謹受命:”謹んでご命令を承ります”。孔子が師匠だからこう記されたが、史実の孔子と南宮敬叔の関係は、むしろ南宮敬叔の方が格上だったと思う。

聖人:「聖」とは感覚器官に優れることを言う。「聖人」は万能の人。

宋:宋は周に滅ぼされた殷の末裔が建てた国であり、孔子は自らを殷人だったと言ったとされる。

弗父何・正考父:弗父何は孔子より十一代前、正考父は孔子より七代前の人とされる。もちろん儒者がでっち上げたのだろう。

僂・傴:どちらも”かがむ”。

循牆而走:”壁に沿って小走りする”。「牆」は壁。貴人の前では小走りするのが古代中国の作法だった。

亦莫余敢侮:「また余敢えて侮るもの莫からん」などと読み、”それでも私を馬鹿にする者はいないだろう”と訳すのが古来お作法となっている。しかし「侮」は”馬鹿にする”であり、その前に「余」=私が来ているからには、「侮」の主語は「余」ではなかろうか。

古代も現在も、中国語はSVO順だから。訳は”それでも私は、自分からおごり高ぶることはしない”。謙虚を説いたそれまでの文脈ともつながる。いずれ儒者が付けた注=その場の思いつきで、受け身に読むお作法になったのだろうが、根拠の無いでたらめに従う必要は無かろう。

また「亦」は「また」と一つ覚えのようにして読むのがお作法だが、”おおいに”の場合と”繰り返し”・”振り返って”の場合がある。こうした意味の違いを厳密に読み取らないと、いつまでたっても漢文が読めるようにならない。

饘・粥:どちらも”お粥”だが、「饘」はどろどろのかゆ、「粥」は釜の蓋を閉め、水気を多く煮ためしだと『学研漢和大字典』は言う。中国語では文字が違えば、方言が違うか意味内容が違う。ここでは濃さに違いがあると解した。

臧孫紇:孔子が生まれる頃までに魯国で家老の一人を務めた人物。別名臧武仲とも。知恵が回ったが失脚と亡命を余儀なくされた。『春秋左氏伝』襄公二十三年を参照。

屬臣汝必師之:南宮敬叔の発言は、どこまでが父親(孟僖子)の引用で、どこまでが臧孫紇の引用かわかりにくいが、元ネタである『春秋左氏伝』昭公七年の記事を参考にすると以下の通りとなる。

孟僖子の発言(全て南宮敬叔による引用)

- 孔子は聖人の末裔

- 鼎の銘文

- 臧孫紇の発言

- 孔子に弟子入りせよ

南宮敬叔の発言

- 孔子が留学したがっているから援助して欲しい

萇𢎪:萇弘とも。周の家老の一人。

郊社之所:「郊」は冬至に行う天の祭、「社」は夏至に行う大地の祭。

明堂:祖先祭殿。

廟朝:「廟」は祖先祭殿、「朝」は朝廷だが、「廟朝」で”朝廷・国家”を意味する。

無以惡己:「以て己を悪しくするなかれ」と読み、”自分を悪に染めるな”と解するのがお作法だが、それでは文意が通じない。「悪」の原義は、亜=落ちくぼんだ地面+心で、心がくぼんだようにムカムカすること。つまり”用も無いのに自分から腹を立てるな”ということ。

孔子家語・付記

南宮敬叔の昭公に対する口上は『春秋左氏伝』昭公七年に、孔子の洛邑留学の記事は『史記』孔子世家に見える。